Schloss Wiligrad – Vom Herzogssitz zum Zentrum für Kunst, Kultur und Erinnerung

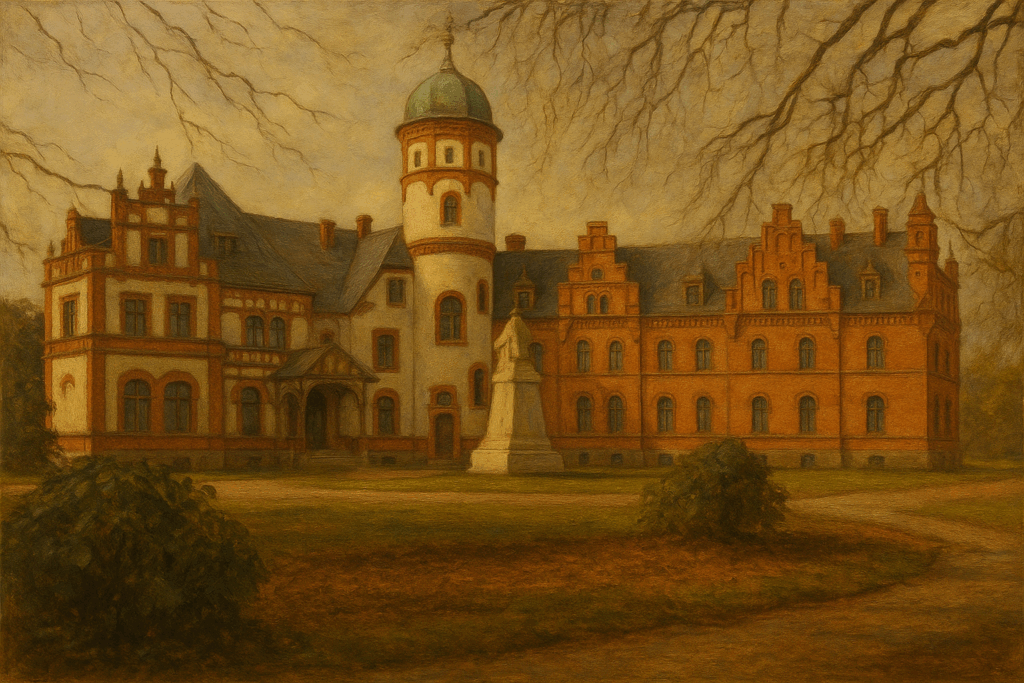

Schloss Wiligrad erhebt sich majestätisch über dem Westufer des Schweriner Sees – ein Ort, an dem Geschichte, Natur und Gegenwart in einzigartiger Weise miteinander verwoben sind.

Die Neorenaissance, eine im 19. Jahrhundert populäre Stilrichtung, griff Formen und Elemente der italienischen Renaissance wieder auf – etwa Rundbögen, Gesimse, Pilaster und symmetrische Fassaden – und wurde häufig für repräsentative Bauten wie Stadtvillen, Rathäuser und Schlösser eingesetzt, so auch bei Schloss Wiligrad.

Ursprünglich als privater Rückzugsort des mecklenburgischen Hochadels konzipiert, hat das neorenaissancehafte Schloss zahlreiche Wandlungen durchlebt: von der herrschaftlichen Residenz über den Funktionalbau der DDR bis hin zu einem kulturellen Kleinod im heutigen Mecklenburg-Vorpommern.

Die vorliegende Reportage verknüpft erstmals die historische Tiefe mit aktuellen Entwicklungen und gibt einen umfassenden Einblick in Architektur, Parkgestaltung, politische Kontexte, Nachkriegsnutzung, kulturelle Wiederbelebung und heutige Aktivitäten.

Entstehung und historische Bedeutung

Die Idee eines „Wiligrads“

Der Name „Wiligrad“ ist altslawischen Ursprungs und bedeutet sinngemäß „große Stadt“ oder „große Burg“. Er wurde bewusst von Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg gewählt, um an die historisch bedeutenden Wurzeln der Region anzuknüpfen.

Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg (1857–1920), zweitgeborener Sohn des Großherzogs Friedrich Franz II., war ein einflussreicher Vertreter des konservativen Hochadels im späten Kaiserreich. Als Regent des Herzogtums Braunschweig (1907–1913) und Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft prägte er sowohl die Innenpolitik als auch die koloniale Expansionsstrategie des Deutschen Reichs maßgeblich. Mit dem Bau von Schloss Wiligrad (1896–1898) schuf er einen Rückzugsort, der seine monarchische Weltanschauung, seine kulturellen Ambitionen und seine kolonialpolitischen Interessen in Architektur, Kunstsammlung und Landschaftsgestaltung symbolisch vereinte.

Der Bau des Schlosses zwischen 1896 und 1898 erfolgte nach Plänen des Architekten Albrecht Haupt im Stil der Neorenaissance mit Einflüssen aus der englischen Herrenhausarchitektur.

Johann Albrecht, Bruder des regierenden Großherzogs Friedrich Franz IV., war selbst nicht Thronfolger, aber ein politisch ambitionierter Mann mit Ämtern als Regent von Braunschweig und Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft. Wiligrad sollte nicht nur ein privater Wohnsitz sein, sondern auch ein Symbol für seine kulturellen und politischen Ambitionen.

Friedrich Franz IV., der letzte regierende Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (1882–1945), war der ältere Bruder Johann Albrechts und regierte bis zur Abdankung im Zuge der Novemberrevolution 1918; unter seiner Herrschaft erlebte das Herzogtum eine Phase vorsichtiger Modernisierung im Spannungsfeld zwischen Monarchie und aufkommender Demokratie.

Architektur und Anlage

Das Schloss wurde in rotem Backstein mit hellen Sandsteinelementen erbaut. Es vereint klare Gliederungen mit einer reich gegliederten Fassade. Besonders auffällig sind die Verzierungen aus Terrakotta, darunter Porträts der herzoglichen Familie und historistische Ornamente.

Im Inneren verfügte Wiligrad über eine großzügige Bibliothek, ein Musikzimmer, Salons und eine Galerie für Kunst und Repräsentation. Technische Neuerungen wie Zentralheizung und elektrische Beleuchtung zeugen vom fortschrittlichen Denken des Bauherrn.

Der Schlosspark wurde parallel zur Architektur im Stil eines englischen Landschaftsparks angelegt.

Der Trend zu englischen Landschaftsparks beim Schlossbau im 19. Jahrhundert spiegelte den Wandel vom strengen Barockgarten hin zu einer naturnahen, malerischen Gestaltung wider – mit geschwungenen Wegen, weiten Sichtachsen und gezielt gesetzten Blickpunkten sollte die Natur inszeniert, nicht beherrscht werden; auch Schloss Wiligrad folgte diesem gestalterischen Ideal.

Neben geschwungenen Wegen und Rhododendronhainen finden sich hier exotische Gehölze wie Ginkgo, Trompetenbaum und Kaukasusfichte. Sichtachsen zum See, eine kleine Kapelle sowie die Elisabethquelle ergänzen das Ensemble.

Nutzungsgeschichte im 20. Jahrhundert

Nach dem Tod Johann Albrechts im Jahr 1920 wurde das Schloss nur teilweise weiter als Wohnsitz genutzt. In den 1930er Jahren beherbergte es museale Ausstellungen mit Kunst und ethnologischen Objekten aus seinen Kolonialreisen.

Nach dem Einmarsch der Roten Armee im Mai 1945 wurde Schloss Wiligrad, wie viele Adelssitze in der Sowjetischen Besatzungszone, konfisziert und zunächst militärisch genutzt. Die herzogliche Familie verlor sämtliches Eigentum, das Schloss wurde enteignet. In der Folgezeit übernahm die sowjetische Besatzungsmacht das Anwesen zeitweise als Unterkunft und Lager.

Ab den frühen 1950er-Jahren ging das Schloss in die Nutzung der Deutschen Volkspolizei der DDR über. Es wurde zur Ausbildungs- und Schulungseinrichtung für Polizeikader umfunktioniert. Diese Nutzung führte zu erheblichen Eingriffen in die historische Bausubstanz: Innenräume wurden geteilt oder umgebaut, Stuckdecken entfernt, Holzverkleidungen überstrichen, originale Fenster und Türen ersetzt oder zugemauert. Der einst sorgfältig angelegte Landschaftspark verwilderte oder wurde für funktionale Zwecke – etwa zu Lager- und Übungsflächen – umgestaltet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wiligrad von der Roten Armee besetzt, später in der DDR-Zeit von der Volkspolizei als Schulungsstätte genutzt. Dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Bausubstanz: Holzverkleidungen wurden entfernt, Räume geteilt, Stuckdecken überstrichen. Wiligrad verlor über Jahrzehnte hinweg seinen ursprünglichen Charakter.

Diese Phase der funktionalen Zweckentfremdung dauerte bis 1990 an. Erst mit der Wiedervereinigung und der Übertragung des Eigentums an das Land Mecklenburg-Vorpommern begann die Rückbesinnung auf den historischen Wert und die denkmalgerechte Wiederherstellung des Schlosses.

Wiederentdeckung nach 1990:

Sanierung und Neunutzung

Mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 kam das Schloss in den Besitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Schrittweise begann die denkmalgerechte Sanierung. Zahlreiche Details – Fassadenschmuck, Fenster, Türmchen, Dachstühle – wurden seither in mehreren Bauabschnitten restauriert.

Nach der Wiedervereinigung 1990 gingen zahlreiche Schlösser und Herrenhäuser, darunter auch Schloss Wiligrad, in das Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern über. Viele dieser historisch bedeutsamen Anlagen waren durch jahrzehntelangen Verfall, Zweckentfremdung oder mangelnde Pflege stark geschädigt. Seither wurden sie im Rahmen umfangreicher denkmalpflegerischer Programme schrittweise saniert – gefördert durch Landesmittel, den Bund, die EU und private Stiftungen. Ziel war nicht nur der bauliche Erhalt, sondern auch die kulturelle Wiederbelebung als Museen, Veranstaltungsorte oder Bildungseinrichtungen. Schloss Wiligrad ist dabei ein exemplarisches Beispiel für die gelungene Verknüpfung von Denkmalpflege und kultureller Nutzung.

Der Schlosspark wurde in den 2000er-Jahren umfassend überarbeitet und 2014 feierlich wiedereröffnet.

Im Inneren etablierte sich ab 1991 der Kunstverein Wiligrad e.V., der die historischen Räume regelmäßig mit Ausstellungen, Konzerten und Lesungen bespielt. Diese kulturelle Nutzung verbindet auf ideale Weise Geschichte mit zeitgenössischer Kunst.

Der Kunstverein Wiligrad e.V., gegründet 1991, belebt das Schloss seit der Wiedervereinigung mit wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, Konzerten und Lesungen und hat sich als fester kultureller Akteur in Mecklenburg-Vorpommern etabliert.

Aktuelle Nutzung und Veranstaltungen

Wiligrad hat sich heute zu einem Zentrum moderner Kultur im ländlichen Raum entwickelt. Der Kunstverein organisiert regelmäßig hochkarätige Ausstellungen, unter anderem:

- „Auf Augenhöhe“

(10. Mai – 6. Juli 2025):

Fotografien und Malerei von Katharina John und Manfred W. Jürgens - Lesung mit Christian Redl

(14. Juni 2025):

Der Schauspieler liest aus Das Leben hat kein Geländer - Jazztime trifft Kunst:

(Juni bis August 2025)

Live-Auftritte des Andreas-Pasternack-Quintetts - 34. Wiligrader Kunstbörse

(9. November 2024 – 26. Januar 2025):

Verkaufsausstellung mit über 80 Künstlern

Zudem befindet sich in der ehemaligen Schlossgärtnerei ein Café mit Hofladen, das regionale Produkte anbietet und zu gemütlichem Verweilen einlädt.

Restaurierungsstand und Bauprojekte

Mit der Wiedervereinigung 1990 kam Schloss Wiligrad in Landesbesitz und wurde zum Gegenstand umfangreicher denkmalpflegerischer Restaurierungen. Ab den 1990er Jahren wurden Dach, Fassaden, Fenster und Terrakottaelemente restauriert.

Der Schlosspark wurde 2014 offiziell wiedereröffnet, nachdem Sichtachsen, Alleen und Wege rekonstruiert worden waren.

- Restaurierung der historischen Putzschichten

- Sanierung der Sandsteinelemente

- Erneuerung von Fenstern und Terrakotta-Verzierungen

- Modernisierung der Infrastruktur zur dauerhaften Nutzung für Veranstaltungen

Diese Maßnahmen sichern langfristig die Nutzung des Schlosses als öffentlich zugänglichen Kulturort und schützen die historische Substanz.

Besuchsinformationen (Stand 2025)

Adresse:

- Schloss Wiligrad

- 19069 Lübstorf (nahe Schwerin)

Öffnungszeiten:

- Dienstag bis Freitag: 10:00 – 17:00 Uhr

- Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 11:00 – 17:00 Uhr

Anreise:

- Mit dem Auto über die B106

- Mit der Bahn bis Bahnhof Lübstorf (ca. 2 km Fußweg)

Einrichtungen vor Ort:

- Ausstellungssaal, Café, Hofladen, Parkanlage

- Barrierefreier Zugang zu weiten Teilen des Geländes

Schloss Wiligrad ist weit mehr als ein Baudenkmal: Es ist ein lebendiges Zeugnis mecklenburgischer Geschichte, das über monarchische Repräsentation, politische Umbrüche und kulturelle Erneuerung hinweg bis in die Gegenwart strahlt. Die Verbindung von Neorenaissance-Architektur, weitläufiger Parklandschaft und einem aktiven Kulturprogramm macht es zu einem der bedeutendsten Schlösser Norddeutschlands. Besucher finden hier nicht nur Geschichte zum Anfassen, sondern auch zeitgenössische Kunst in ehrwürdigem Ambiente.

Quellen:

- Kunstverein Wiligrad e.V.: kunstverein-wiligrad.de

- Landesamt für Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

- Snaktuell.de zur Wiedereröffnung des Parks: Artikel

- Katharina John – Ausstellungen 2025: katharinajohn.com

- MV-Kalender zur Kunstbörse 2024: mv-kalender.com

- Pressedienst Öffentlicher Bau – Fassadensanierung 5. BA: Ausschreibung

- Staatliche Schlösser und Gärten Mecklenburg-Vorpommern

Details zu den aktuellen Veranstaltungen

Schloss Wiligrad erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance und steht im Fokus kultureller Aufmerksamkeit. Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Ausstellungen hat sich das Schloss zu einem lebendigen Zentrum für Kunst und Kultur entwickelt.

Schloss Wiligrad wird zunehmend als Geheimtipp für Kulturinteressierte wahrgenommen. In einer Liste von 22 Geheimtipps für Urlaub und Ausflüge in Deutschland wird die Region um den Schweriner See, in der das Schloss liegt, besonders hervorgehoben (travelbook.de).

Ausstellung „Auf Augenhöhe“ (10. Mai – 6. Juli 2025): Diese Ausstellung präsentiert Fotografien von Katharina John und Gemälde von Manfred W. Jürgens. Die Werke thematisieren das Porträt und die menschliche Existenz in verschiedenen Ausdrucksformen. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Lesung mit Christian Redl (14. Juni 2025, 18:00 Uhr): Der Schauspieler liest aus seinem Werk „Das Leben hat kein Geländer“, in dem er persönliche Erfahrungen und Einsichten teilt.

Konzert zur Finissage mit „The Beez“ (5. Juli 2025, 17:00 Uhr): Zum Abschluss der Ausstellung „Auf Augenhöhe“ findet ein Konzert der Band „The Beez“ statt, die für ihre energiegeladenen Auftritte bekannt ist.

„Jazztime trifft Kunst“ mit dem Andreas Pasternack-Quintett: An mehreren Terminen im Sommer 2025, darunter am 9. Juni, 27. Juli und 24. August, verbindet das Andreas Pasternack-Quintett Jazzmusik mit der einzigartigen Atmosphäre des Schlosses.

34. Wiligrader Kunstbörse (9. November 2024 – 26. Januar 2025): Diese Verkaufsausstellung bietet Werke von bis zu 80 Künstlerinnen und Künstlern und ist ein fester Bestandteil des kulturellen Kalenders von Schloss Wiligrad.